鑽石“大亨”:特點和歷史

“Great Mogul” - 所有現有鑽石中的第四大。一個複雜而戲劇性的故事將這塊神奇的石頭從印度帶到了波斯,關於它的信息在 18 世紀就丟失了。然而,科學家和歷史學家並沒有失去尋找寶藏的希望。

特點

從 17 世紀中葉開始,關於鑽石無與倫比的美麗的傳說傳遍了世界各地。悲慘和幾乎神秘的事件與他的出現和消失有關。一些歷史學家仍然很難相信這樣的寶藏真的存在。 1640 年,在克里希納河沿岸的戈爾康達礦井中發現了名為“大亨”的著名石頭。

巨大的印度礦床在中世紀一直延伸到孟加拉灣。在它旁邊聳立著長達數公里的堡壘的牆壁 - 蘇丹國的城堡。 Golconda 是從古代泰盧固語翻譯而來的牧羊人山。獨特的存款帶來了豐厚的收入,蘇丹國的拉賈人並沒有像謙虛的牧羊人那樣生活,而是沐浴在奢華之中。

眾所周知,直到 19 世紀,鑽石主要在印度開採,從那裡落入亞洲和歐洲的貴族宮廷。馬可波羅是第一個在 13 世紀末看到這種輝煌的人。他注意到,在海岸的雨季結束時,在鵝卵石間的腳下可以看到大顆的鑽石。礦物“大亨”最早是由成為著名旅行家的法國商人塔維尼埃描述的。 Tavernier 研究東方國家,為路易十四的宮廷提供石頭。

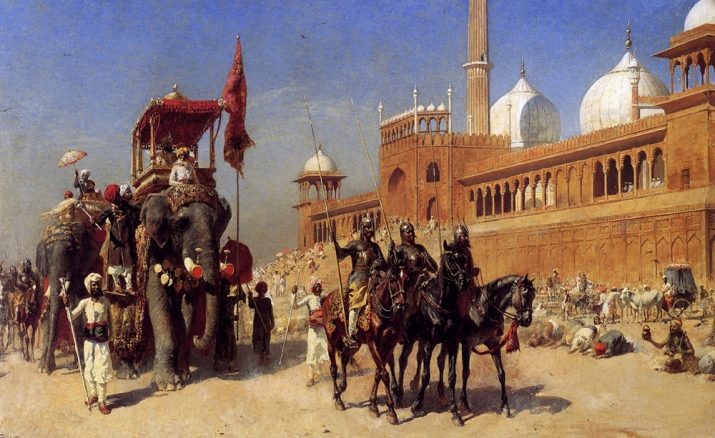

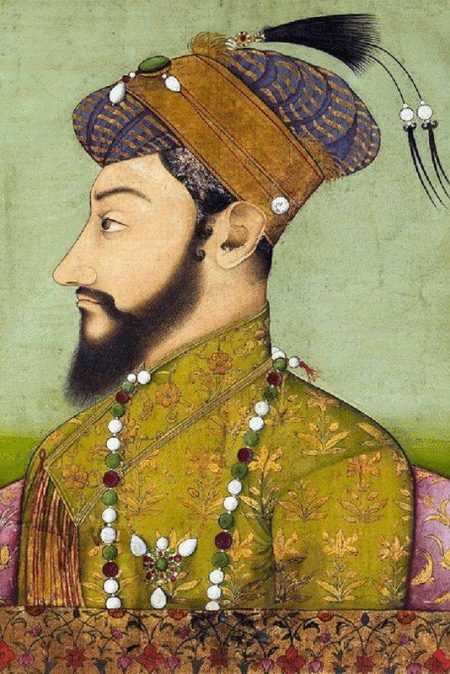

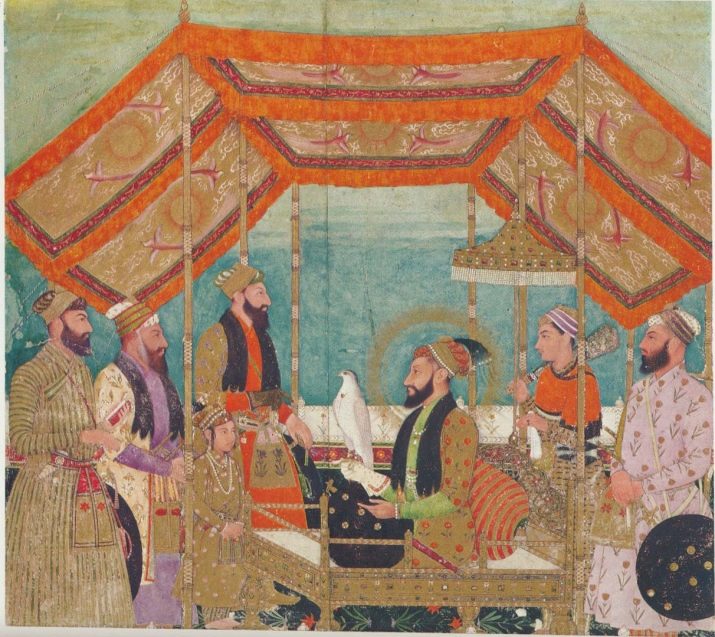

他第六次抵達印度斯坦,到達了最南端,參觀了戈爾康達的礦山。這位傑出的法國人於 1665 年被邀請到奧朗則布統治者的宮廷,然後返回歐洲,他是為數不多的親眼目睹鑽石的歐洲人之一。 Tavernier 被水晶的美麗所震撼,詳細描述了這顆寶石。

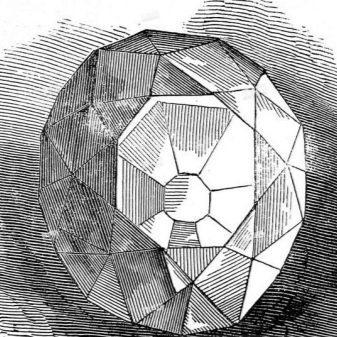

根據商人筆記中的信息,這件獨一無二的寶物看起來像一朵高大的,乍看之下並不吸引人的藍色夜光玫瑰,內部和底部有兩個細微的缺陷。然後類似的描述出現在自 1750 年出版的《科學、藝術和工藝解釋詞典》中。這本由狄德羅創立的出版物在法國被認為是權威的,它收集了當時鑑賞家和專家的信息。誰能看到鑽石是未知的 但是這位哲學家引用了百科全書中的一幅圖畫,上面畫著一朵巨大的錐形玫瑰。

切割歷史

Tavernier 還證明了鑽石的原始重量和大小。

未切割寶石的原始重量為 787 克拉。晶體的大小不亞於一個小乒乓球。

當時,Padishah Akbar 建立了一種重量計量單位——ratti 或 sorkh(約 0.126 克)。因此,在將 900 拉提換算成常用單位 - 克拉時很容易出錯。從那時起,人們就一直在爭論這顆鑽石到底有多大,因為三個半世紀以來,它被認為是自然界中發現的最宏偉的。

威尼斯鑽石切割師在莫臥兒宮廷工作。他們中最優秀的人,霍滕西奧·博爾赫斯大師,被選為專家並開始工作。處理後,寶物的外觀讓Shah Aurangzeb 失望。

傳說中沒有向主人支付 10,000 盧比的獎勵,因為裡面有一個小點,石頭下邊緣有一個缺陷。 此外,這顆按照印度傳統製成的玫瑰形狀的鑽石終於變小了。 Tavernier 稱其尺寸相當於半個雞蛋,而重量幾乎減半,減掉了 500 克拉。然而,即使經過這樣的處理,這顆鑽石的尺寸仍然保持了幾個世紀的無與倫比。

鑽石的第一批擁有者

在礦井中被發現後,這塊石頭被存放在戈爾康達拉賈的寶庫中。關於水晶後來如何來到莫臥兒帝國的帕迪沙,有幾個版本。轉移是通過一個僕人 - 財務主管進行的,他擁有一家出售珠寶的商店。要么貴族是這塊石頭的主人,試圖討好帝國的統治者,要么他偷了這塊寶石來報復,試圖懲罰他的主人犯下的罪行。

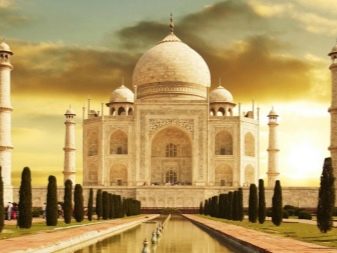

不知何故,這顆尺寸和美麗稀有的鑽石最終落入了沙賈汗的手中,並以他的名字命名為“大亨”。藝術贊助人帕迪沙下令為他的妻子建造泰姬陵陵墓,這是建築藝術的傑作,被尊為偉大的美學家。他對寶石很了解,閒暇時喜歡切割石頭。帕迪沙的兒子奧朗則布強行登上了王位。他將父親囚禁在德里的一座堡壘中,並殘忍地殺害了他的哥哥和他們的繼承人。直到大約 1738 年,這顆寶石一直在帝國的國庫中。

然後與波斯的戰爭開始了,首都被納迪爾沙阿征服。後者的軍隊從印度取出戰利品的推車。寶庫中的所有寶石都被盜竊和挪用。珍貴的“大亨”來到波斯的統治者身邊,與他同在。國王沒有放棄鑽石。 1747 年,領主被殺,從那一刻起,這塊石頭就被認為已經消失了。

大魔王去哪兒了?

長期以來,世界第四大鑽石的命運無人知曉。專家們只能猜測印度寶藏去了哪裡。由於石頭在第一次切割後仍然破裂,因此可能已經重新加工。在珠寶商和歷史學家看來,這個假設是最有可能的。

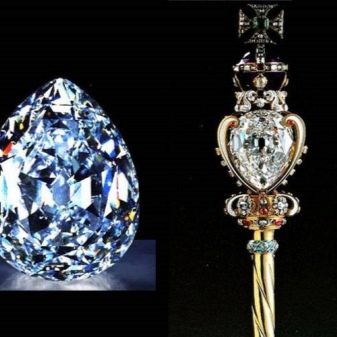

兩顆同樣著名的鑽石——“Orlov”和“Kohinoor”——與“Great Mogul”的重量和形狀相似。

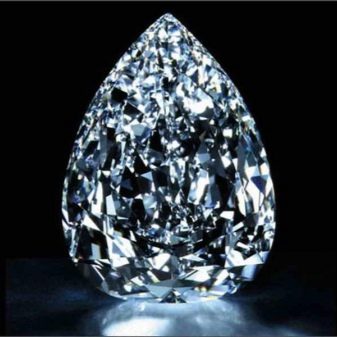

英國珠寶商 Stritter 聲稱“奧爾洛夫”就是這塊石頭。綠松石礦物於 18 世紀上半葉在 Kolur 礦山中發現。它的原始重量是 300 克拉。

剪裁也是一樣的——一朵高高的尖玫瑰。最初,這兩顆鑽石都被稱為“大亨”,都在帝國的寶庫中,由沙賈汗擁有。經過修補以改善外觀後,這顆鑽石現在的重量不到 200 克拉。他還被帶到 Tavernier 面前,他對 Orlov 很滿意,在他的筆記中描述了這顆寶石。

後來,這顆鑽石被放置在印度教寺廟的梵天雕像的眼睛內。在波斯入侵期間,寶藏來到了納迪爾沙阿。然後,在 1767 年左右,它被亞美尼亞商人喬治·薩弗拉斯收購。

這顆鑽石以俄羅斯伯爵奧爾洛夫的名字命名。

皇后的寵兒買得起這麼大的石頭,就送給了葉卡捷琳娜二世。於是伯爵再次試圖贏得她的恩典,在天使之日獻上一件真正無價之寶。 1774 年,這顆水晶在沙皇的權杖頂端閃耀,並於 1914 年落入克里姆林宮的鑽石基金。

斯特里特仔細研究了這兩種礦物的歷史。他的版本看起來很有說服力。只有奧爾洛夫的克拉重量與大亨鑽石相差太大。但這個問題後來被另一位專家、科學家費斯曼解決了。一位俄羅斯專家在 Tavernier 的計算中發現了一個錯誤。 Fersman 建議使用不同的克拉和拉特比例 - 6:10,而法國人使用了錯誤的比例 - 7:8。 通過新的比例和詳細的計算,科學家宣布了石頭的身份。迄今為止,他的假設還沒有受到任何人的質疑。

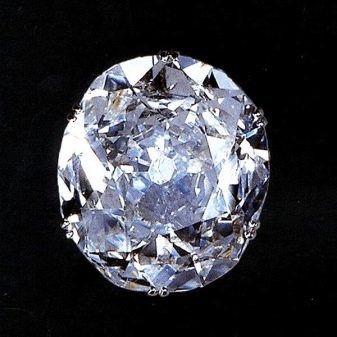

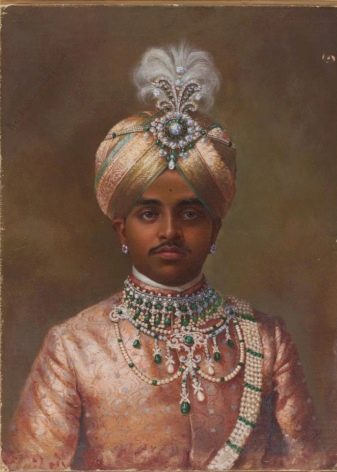

Kohinoor 起源於戈爾康達的礦山,據說已有數千年的歷史。原重約600克拉。這顆鑽石裝飾在太陽神剛出生的兒子的頭飾上,他正斜倚在亞穆納河畔。啟蒙的象徵“Kohinoor”在濕婆神的雕像中,代替了第三隻眼。古代馬爾瓦州的拉賈人將寶藏放在他們的禮儀頭巾上。可追溯到 14 世紀的資料中提到了這種水晶。

當這顆寶石來到莫臥兒王朝時,它被裝飾著金孔雀王座。帝國首都被襲後,連同其他被盜的寶物,“光之山”移居波斯,從那裡到阿富汗,然後返回故土。當印度成為英國殖民地時,這塊石頭被帶到了倫敦。 1852年,水晶被重新切割。

傳統的形狀被更扁平的形狀所取代。結果,質量顯著減少,只剩下 110 克拉而不是 190 克拉。淡黃色的反射消失了,鑽石變成了純白色。這塊石頭在伊麗莎白女王的王冠上熠熠生輝,在倫敦塔中。

許多專家認為,大亨分為兩部分,為另外兩顆著名的鑽石——奧爾洛夫和科希努爾,或其中之一賦予了生命。給出了計算,比較了日期,但每個版本都有弱點。因此,真正的“大亨”很可能隱藏在私人收藏中,有一天它的主人會將這顆鑽石展示給世人。

觀看有關該主題的視頻。