鑽石是如何在自然界中形成的?

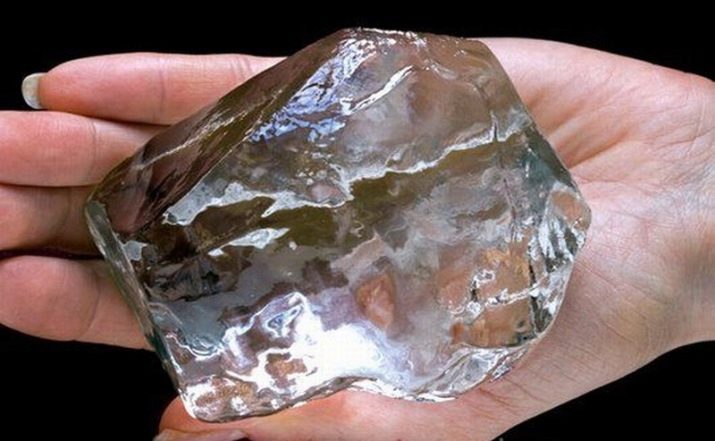

長期以來,鑽石一直是力量、無敵和穩定的標準。但是,了解鑽石是如何形成的很有用。

特點

很少有人在他們的一生中至少有一次在他們的手中持有過鑽石首飾。但至於參考寶石的來歷,情況就更糟了。即使是經驗豐富的礦物學家和地質學家也不能完全肯定地說哪個版本是正確的。

你之前是怎麼想的?

鑽石早在我們這個時代之前就已為人所知。如此不尋常的石頭是不可能經過的。

出於這個原因,開始創建各種假設來“解釋”堅定的外觀。

一個古老的傳說說:

- 鑽石水晶是生物;

- 他們可能屬於不同的性別;

- 這些生物“吸收天上的露水”;

- 它們可以變大,甚至繁殖。

古印度神話聲稱,當五種基本的自然法則結合在一起時,鑽石就會出現在自然界中。 這些包括:

- 空氣;

- 水;

- 地球;

- 天空;

- 活力。

在古代手稿中,他們立即開始注意到這顆鑽石非常堅硬,並且具有不同尋常的光彩。人們經常寫到這種礦物可以出現在“岩石上、海中和位於金礦上方的山丘上”。

關於水手辛巴達的傳說說,某處有一個相當深的峽谷,在其底部隱藏著鑽石的主要礦床。但是,當然,所有這一切都與現實非常弱相關。

我們應該向古代和中世紀的人們致敬。尋找鑽石形成的真正原因表明,人類的思想從未停滯不前。 然而,其外觀的第一個嚴肅版本只能在 1797 年之後提出 - 正是在那時,該礦物的化學成分才被精確確定。

不久之後,人們發現金剛石、石墨和各種煤的區別在於晶格內的原子排列。

版本

“地球人”

概念的本質 這些礦物的出現是岩漿運動的結果。 假設它們中的大多數出現在不早於 25 億年且不遲於 1 億年前。這發生在大約 200 公里的深度。在那裡,石墨同時暴露在約 1,000 度的高溫和 50,000 個大氣壓的壓力下。

該版本的一個版本暗示半寶石已經在地球表面形成。

這是由於熔岩與空氣接觸後凝固。問題是這種情況下的溫度和壓力並不太高。因此,這樣的概念在專業人士中並不流行。

另一種說法是,寶石是由超基性岩形成的。

只是後來,當岩漿升到頂部時,石頭也隨之被拋了出去。絕大多數地質學家都傾向於這種方法。中間版本是在岩漿已經開始向上移動但尚未到達噴口時形成鑽石。

這一假設的支持者認為,在上升過程中,晶格應該得到加強。

這種結構上的變化顯著增強了石頭本身,並賦予了它在商品市場上如此重視的品質。

與古代礦床和金伯利岩管相關的以前的鑽石儲量變得越來越少。而且對石頭的需求很大。有時,火山地區的居民在噴發後的某個時間從硬化的熔岩中提取最堅硬的礦物。但它的出現所需的條件不僅是由於火山過程而獲得的,而一些鑽石研究人員不僅關注地球深處,而且還關注地球深處。

《來自太空的客人》

反複檢查隕石碎片時,會發現整顆鑽石(或它們的單個顆粒)。這些礦物質的質量非常好。

有一次,當一顆隕石落在美國領土上時,在隕石坑的牆壁上發現了寶石。但它們與通常的選項有些不同。 根據一些消息來源,差異涉及晶格的結構 - 它不會反映在外觀上。

一些專家認為,鑽石已經在隕石內部。當它們被摧毀時,這些石頭是“自由的”。

這個版本的缺點是,當“太空岩石”本身出現時,不太可能出現固體形式的石墨。

一個更流行的想法是,石頭在撞擊地球表面時就已經出現了。這個過程引起大量機械能和熱能的釋放。

出於這個原因,中心(火山口將保留的地方)的溫度和壓力都急劇上升。這些因素導致碳的特徵轉變。

眾所周知,在3500萬年前出現的波皮蓋小行星隕石坑中,有很多鑽石。誠然,您在珠寶店櫃檯上的任何地方都看不到它們——這些寶石尺寸非常小,僅適用於技術用途。

光譜學觀察表明,氣態碳(以純淨形式或與氮、氫結合)存在於太陽大氣中。天文學家和宇宙學家認為,這種元素也存在於巨大的氣體和塵埃凝塊中,它們成為所有行星的預兆。冷卻後,氣體液化。漸漸地,液態物質按質量分佈:較重的沉下,較輕的浮起。

地球發展初期的液態岩漿團很容易突破地殼的薄層。碳與氫積極反應。結果,地殼逐漸失去了這種化學元素。

在我們星球地質歷史的現階段,它約佔1%。 這樣的一次探索讓我們得出了一個看似矛盾的結論:火山假說和宇宙假說之間沒有根深蒂固的矛盾。

現在添加到珠寶中的硬質碳被用於鑽頭,並且曾經存在於星際空間中。

不同之處僅在於她到達特定地點的方式。專家認為,現在大部分碳都位於地幔的外部,因為那裡的高溫和高壓導致主要物質與重金屬形成化合物。但是一些碳原子是相互連接的。

甚至著名的 Vernadsky 和 Fersman 也認為這就是鑽石的誕生方式。兩位科學家擁有碳的地球化學轉化方案。根據這一經典方案,金剛石和石墨都主要集中在岩石圈的下層。

是否如此尚無定論,因為最有說服力的理論,即使被實驗室實驗證實,也沒有決定性的證實。

地球上最深的井只能達到 10-12 公里的深度。與此同時,即使根據費斯曼的說法,鑽石的起源也發生在至少 30-40 公里的深度。這是地殼的平均厚度。更重要的是,在當前的鑽井水平上檢查地幔版本是行不通的。 回到地幔-岩漿版本,值得指出的是,根據它,如果滿足以下條件,碳可以變成鑽石:

- 化學上均勻的環境將存在數億年;

- 同時,將保持較弱的熱梯度;

- 壓力將持續超過 5000 Pa。

基於現代地質學思想的相應參數是在 100 到 200 公里的深度獲得的。

“成功”的另一個必不可少的條件是地殼中存在直徑或斷裂。在大陸平台上,富含大量氣體的岩漿熔體可以突破它。結果,形成了眾所周知的金伯利岩管。

還有另一種流體版本,根據該版本,最強的礦物在較淺的深度結晶。起點是甲烷的分解或其不完全氧化。氧化劑是氫、碳、氧和硫的混合物。這四種元素可以以液態和氣態的聚合狀態存在。

從流體假設可以得出 鑽石可以在 1000 度的溫度下出現,同時作用於 100 到 500 帕斯卡的壓力。

值得注意的是,在世界不同地區發現的金伯利岩管中,只有約 1% 含有具有工業意義的鑽石礦床。

在其他地方,大規模採礦是不切實際的。隨著時間的推移,地質過程導致原生礦床上部的破壞。鑽石被流動的水從那裡帶走(過去也被帶走)。當礦物重新沉積時,會出現砂礦。

關於鑽石起源之謎,請看以下視頻。